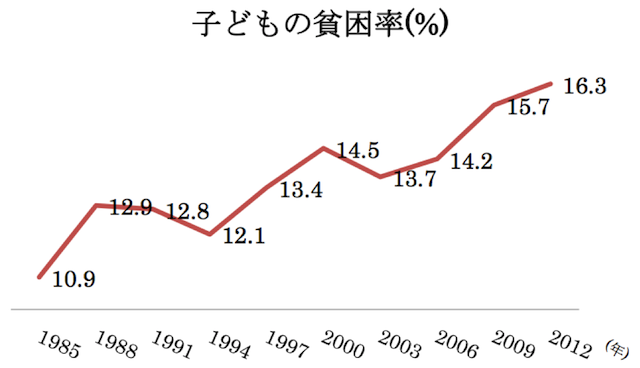

子どもの貧困率は年々増え続け(17 歳以下の子どものうち貧困状態にある人の割合)、平成24年は16.3%に上りました。

これは調査を始めた昭和60年以降で最も高い数字で、子どもの6人に1人、300万人以上が貧困状態にあることになります。OECDに加盟する 34 か国中で 25 位です。

今朝のNHK討論場組でも取り上げられていました。

こうした状況の背景として指摘されているのが、「ひとり親」世帯の増加です。ひとり親世帯の8割以上を占める母子世帯の数の推移です。

離婚が増えていることなどによって増加傾向にあり、平成23年度ではおよそ124万世帯に上っているとみられます。

その8割では、母親が仕事についていますが、働いて得られる収入の平均は、年間181万円。

その結果、「ひとり親世帯」の貧困率は54.6%、2人に1人を超えています。これは、大人が2人以上いる世帯の貧困率、12.4%を大きく上回っていて、先進国で最悪の水準です。

家庭の貧困によって不利な条件に置かれている子どもたちが希望を持って社会の担い手に育つためには、どのような支援が必要なのか、実効性ある施策が必要です。

国においては、25 年6月に「子どもの貧困対策の推進に関する法律」 が成立し、26 年8月には、この法律に基づき子どもの貧困対策を総合的に推進するための「子供の貧困 対策に関する大綱」がまとめられました。

大綱では、子どもの貧困率や生活保護世帯に属する子どもの高等学校等進学率やひとり親家庭の親の 就業率などの指標を定め、この指標の改善に向けて、国・地方自治体が中心となり、教育や生活の支援、 保護者に対する就労の支援、経済的支援等の重点施策を総合的に推進することとされました。

横浜市では、ひとり親家庭への経済的自立に向けた就業支援、養育環境に課題があるなど支援を必要 とする家庭に育つ小・中学生等に対して生活支援や学習支援等を行う寄り添い型学習等支援事業など、 大綱において重点施策の中に掲げられた取組が既に行われています。

このほか、保育所保育料などの利 用料について、保護者の所得に応じて設定するなど、所得の低い家庭へ配慮しています。

今後、法の趣旨や大綱を踏まえ、横浜市としても、横浜市における子どもの貧困の実態を的確に把握 したうえで、その改善に向けた切れ目のない支援を、これまで以上に力を入れて進めていくことが必要 となります。

子どもの問題は、大人の問題、日本社会の問題で、この国の未来の問題です。