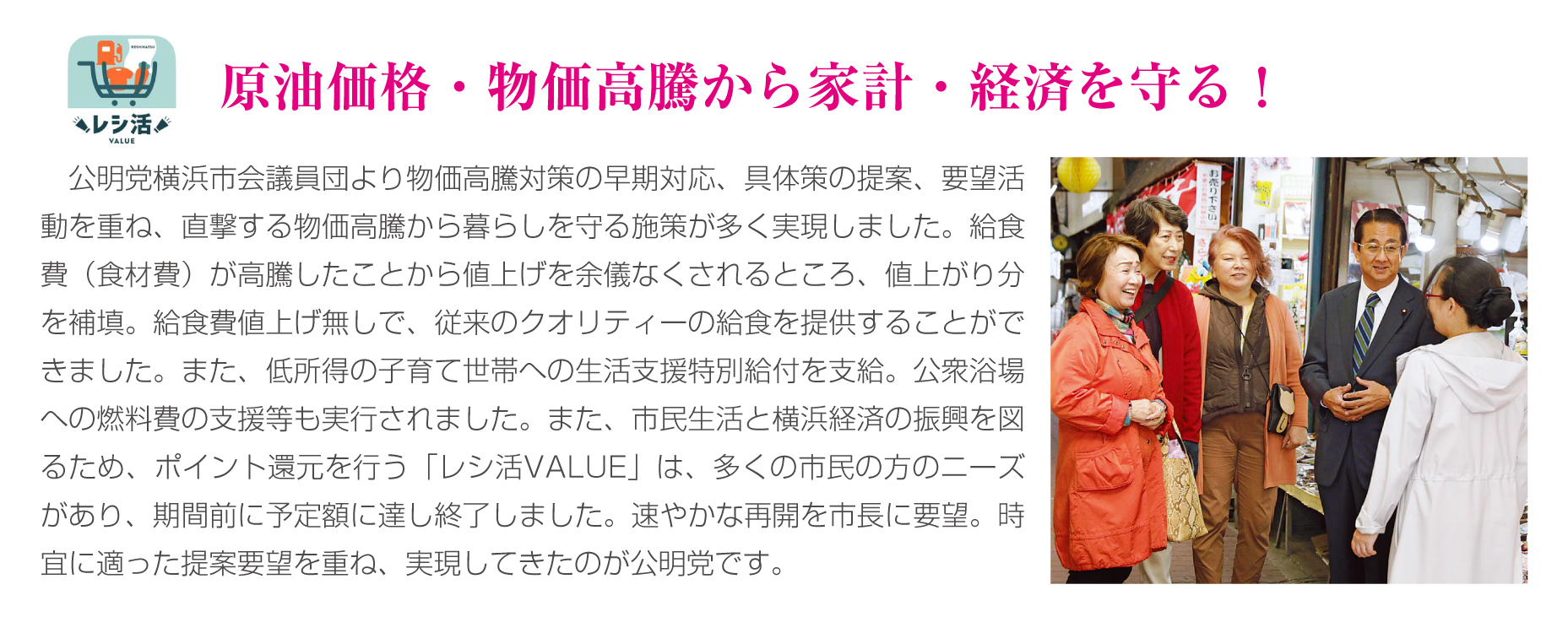

公明党横浜市会議員団は、沼崎満子衆議院議員と共に横浜市寿町にある横浜市生活自立支援施設「はまかぜ」を視察しました。

横浜市生活自立支援施設はまかぜは、経済的・社会的理由などにより生活環境上、さまざまな問題を抱えている生活困窮者の生活の改善および向上を図ることを通じて、その自立を支援している施設です。住むところがなく、生活にお困りの方に対して、一時的な宿泊場所を提供し、生活支援、就労支援などを通して、安定した生活を送れるようにサポートしています。

「はまかぜ」という名称は、生活困窮者が浜の風に乗って、再び社会という海原に漕ぎ出して欲しいという思いを込められています。 公明党は、生活保護に至る前の段階で生活に困窮している方々を支援するため、「生活困窮者自立支援制度」の創設(2015年度施行)を強力に推進しました。この制度は、公明党の重点政策の一つとして位置付けられています。

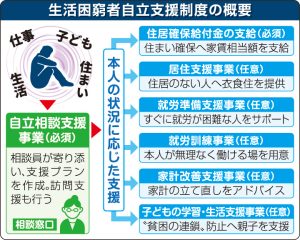

公明党は、生活保護に至る前の段階で生活に困窮している方々を支援するため、「生活困窮者自立支援制度」の創設(2015年度施行)を強力に推進しました。この制度は、公明党の重点政策の一つとして位置付けられています。

●支援の具体的内容:【就労支援】: 就労訓練や無料の職業訓練の拡充を求めています。【住まい・生活支援】: 家賃相当額を支給する「住居確保給付金」や、生活再建までの生活費を貸し付ける「生活福祉資金貸付制度」などの活用・拡充を推進しています。

【家計改善支援】: 家計の立て直しに関する相談支援も行っています。【子どもの学習支援】: 将来の困窮を防ぐため、生活保護受給世帯の子どもも対象とした学習支援などを盛り込みました。【関係機関との連携】: 制度開始当初から、自治体の関係部署やNPOなどとの情報共有・連携体制の構築を重視しており、「声なきSOS」を受け止めることを掲げています。