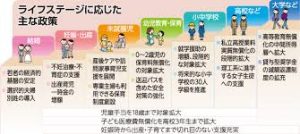

公明党は「こどもの幸せを最優先する社会」をめざして、結党以来、教科書の無償配布や児童手当の創設等の政策を実現してきました。2006年には「少子社会トータルプラン」を策定し、幼児教育・保育の無償化や働き方改革などの政策を着実に具体化。一昨年11月には、結婚、妊娠・出産からこどもが社会に巣立つまで、ライフステージに応じた切れ目のない政策を「子育て応援トータルプラン」として取りまとめた。

「子育て応援トータルプラン」では、ライフステージや子どもの年齢等に応じた支援の充実が必要であり、結婚を考える時に「若者の経済的基盤の安定」が必要であるとしています。若者の経済的基盤を安定させ、将来に希望を持てる雇用環境を整備するため、最低賃金の引き上げや、非正規雇用労働者の処遇改善や正社員への転換、社会保険・労働保険の適用拡大、同一労働同一賃金等の働き方改革などの取り組みを進め、雇用形態の違いによるセーフティネットの格差を是正する取組を進る等としています。

さて、「パワーカップル」とう言葉を耳にする事がありますが、“夫婦双方が高収入を得ている共働き世帯”を指す言葉です。明確な定義はないようですが、一般的には夫婦それぞれが年収700万円以上、世帯年収で1400万円以上が目安とされ、高収入であることから高い消費力を持つとされています。従って経済的な力を持つことから、金融機関や不動産業界から注目され、消費のけん引役として扱われることもあるようです。

パワーカップルを取り上げるとともに、結婚に対して消極的な若者や独身者も合わせて、結婚にまつわる収入の格差という観点か

ら検討する。これは、市会図書室資料の資料(参議院常任委員会調査室・特別調査室)「パワーカップルなど結婚にまつわる収入の格差について」が目に留まり手にしてみました。(以下 参照)

「パワーカップルの世帯数は、最近の5年間で見ると増加しているものの、その数はさほど多くなく(むしろ、かなり少ないと言える)、我が国の社会・経済に及ぼす影響・インパクトとしては、結婚に消極的な若者や独身者などの方が大きいように思われる。結婚に消極的となる背景の1つとして、結婚と収入の関係について見ると、既婚の男性は、未婚の男性に比べて収入が高い傾向があり、近年はこうした収入の格差が拡大している可能性も考えられる。また、結婚相手の条件として経済力を重視・考慮する女性の割合は以前から高い傾向があり、結婚相手の男性に対する経済力への期待がやはり大きいことがうかがえる。」とあります。

また、結婚と収入の関係「未婚、既婚別に見た所得階級別構成割合」で近年は所定内給与額の上昇等を背景としてパワーカップルが

増加している一方で、結婚に消極的な若者、独身者も増加していることがうかがえる。既婚の男性の収入が未婚の男性の収入に比べて高いという傾向は認めてよいのではないかと思われる近年は、夫と妻の両方が高収入を得ている共働き夫婦であるパワーカップルが話題に上る一方で、結婚に消極的な若者、独身者が増えてきていることがうかがえる。

既婚の男性は未婚の男性に比べて収入が高い傾向が見られ、こうした収入の格差は、近年では拡大している可能性も考えられる。1つの見方・考え方としては、これらのことを結婚にまつわる収入の格差という視点から関係付けることもできるのではなかろうか。

ただ、これら以外にも、結婚に消極的になる要因・背景としては、結婚したいと思える相手がいない、独身のまま自由な生活を続

けたい、自分の仕事やキャリアを追求したいなど、様々なものが考えられる。(一部を抜粋)

少子化は、「静かなる有事」「隠れた安全保障」との言われ方をもされますが、国の在り方を示す重要事項であると思います。