災害時には、医療機関に多くの負傷者が殺到し、非常に混乱する可能性が考えられます。限られた市内の医療機関の中で、混乱なく受診するために大切なことは、平時から、地域にある医療機関を知っておく。緊急度や重症度に応じて、どの医療機関を受診するべきかを判断することが大切になります。

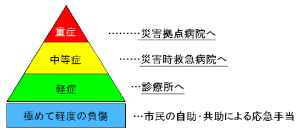

災害時にけがをしたり、病気になってしまったら~横浜市の災害時の医療提供体制イメージは下図のようになります。

重症《生命の危険の可能性がある又は生命の危険が切迫している》 ○災害拠点病院○災害時救急病院のうち、重症の負傷者等の受け入れが可能な病院=入院による診療等

中等症《生命の危険はないが、入院を要する》 〇災害時救急病院(災害拠点病院以外で、災害時に負傷者等を受け入れる病院)=入院による診療等

軽症《生命の危険がなく、入院を要しない》 〇負傷者等の受入れが可能な診療所=創傷、打撲、やけど、骨折等の外傷に対する応急医療・内因性疾患に対する応急医療

極めて軽度の負傷《擦り傷等》 〇市民による自助、共助=市販消毒液による傷口の消毒や、包帯等による応急手当

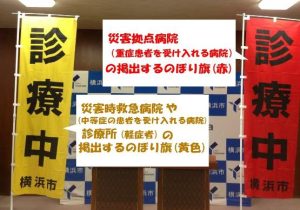

災害拠点病院とは、災害時に後方医療機関として地域の医療機関を支援する機能を有し、重症・重篤な傷病者を受け入れるなど、災害時の医療救護活動において中心的な役割を担う病院です。横浜市内では、13病院が指定(横浜労災病院・済生会横浜市東部病院・昭和医科大学横浜市北部病院・昭和医科大学横浜市北部病院・けいゆう病院・横浜市立市民病院・国立病院機構横浜医療センター・聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院・横浜市立みなと赤十字病院・横浜市立大学附属病院・横浜市立大学附属市民総合医療センター・横浜南共済病院・済生会横浜市南部病院)されています。※災害時に被災を免れ、診療が可能な場合は「診療中」を表す赤い旗を掲げます。

災害時救急病院とは、災害拠点病院以外の病院で、災害時に被災を免れた場合に、主に中等症の負傷者受入れについて協力いただく病院です。(横浜市HPで確認できます)発災後は、市が病院ごとの受入可否等の情報をとりまとめ、避難所等へお知らせします。※災害時に被災を免れ、診療が可能な場合は「診療中」を表す黄色い旗を掲げます。

地域防災拠点や避難所等では、軽症者に対して「医療救護隊」が診療を行います。医療救護隊は、地域の医師・看護師・薬剤師などで編成され、巡回診療あるいは定点診療を行います。

新たな横浜市地震防災戦略では、災害救急体制の強化として以下の通りの取り組みを進めます。

❖ 災害対策本部等において被害状況を早期に把握し、円滑な応急活動を展開するため、DX等を活用した適時・的確な情報受伝達体制を確保します。❖ 消火・救助などの消防活動を迅速・的確に展開し、被害を最小限に抑えるため、消防団の充実強化を含む公設消防力を強化します。❖ 他都市医療チーム等との連携強化や、医療救護隊等の訓練・編成力強化などにより、災害時医療体制を強化します。❖ 市職員の初動対応力向上や他都市応援職員等の受入体制整備などにより、災害対策本部の応急活動体制を強化します。❖ 電気、ガス及び通信網を速やかに確保するため、ライフライン事業者との連携を強化します。

DX等による迅速な災害情報把握としては、災害対策本部等においてリアルタイムでの状況把握を行い、災害応急活動の効果を向上させるため、緊急輸送路及び臨港地区等への管理用カメラの設置等を行うとともに、災害現場で活動する職員へのウェアラブルカメラ配備や、消防署へのドローン配備を行います。また、他都市医療チーム等との連携強化では、国が運用する広域災害・救急情報システム(EMIS)を活用し、他都市医療チーム等との連携体制を強化します。

また、災害福祉支援に係る受援体制及び連携強化については、避難所での福祉的支援を行う「災害派遣福祉チーム」の受入や具体的なオペレーション等について検討を進めます。

7月施行の災害法制に「福祉」の視点が初めて取り入れられています。より多くの避難者に必要な支援を届けられるようにする法改正です。大規模災害に備え、平時から着実に支援体制を強化していく事が重要です。これは災害時の福祉的支援を充実させるための災害対策基本法などの改正法が成立した事によります。公明党の主張を反映し、災害救助法で定める救助の種類や、災害対策基本法に「福祉サービスの提供」を明記したのが大きな特徴です。

法的な裏付けができたことにより、避難所を中心に高齢者ら要配慮者の体調管理や相談支援に当たる福祉専門職の災害派遣福祉チーム(DWAT)の活動範囲が広がり、在宅や車中泊の避難者に対しても、ニーズに応じた支援を届けられるようになります。避難生活が長期化すると疲労やストレスのために、心身に不調を来して命を落とす「災害関連死」が心配される。昨年1月の能登半島地震では関連死が増え続け、地震の死者全体の約6割に上っています。法改正を機に一人一人に寄り添う支援体制を整え、尊い命を守ることに繋がります。