公明党横浜市会議員団にて「長崎県における被爆80年の取り組み」について視察。長崎県庁及び長崎原爆資料館にお伺い致しました。

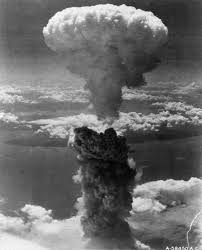

1945年(昭和20年)8月9日午前11時2分、アメリカのB29爆撃機「ボックスカー」が原子爆弾を投下。原爆は高度9,600メートルの上空から投下され、松山町171番地のテニスコートの上空で爆発しました。爆発に伴って生じた物凄く強力な気圧変化は、爆発直後異常な速さで衝撃波となって広がり、物を破壊し、押し潰した。またそれと同時に強い爆風が起こり大被害が発生しました。長崎市によると、2024年8月9日時点で、原爆死没者名簿登録者数は198,785人との事です。

長崎県では、被爆県として被爆の実相や県民の平和への思いを世界に向けて発信するとともに、次代を担う人材育成を図り、県民の悲願である核兵器廃絶の実現を推進されています。

①国内外で世界各国のリーダーに向けた平和発信/核軍縮・核廃絶に向けて、各国リーダーへの直接的アプローチを実施。具体的な取り組みとして、〇NPT(核兵器の不拡散に関する条約)運用検討会議での活動 〇NPTにおける最終合意文書採択に向けた働きかけでは、参加国に対して、合意に向けて最善を尽くすよう強く要望する広島・長崎両県知事名での緊急メッセージを発出。〇アメリカ大使館へは、G7広島サミット開催に合わせたバイデン大統領の被爆地長崎への訪問にかかる要請書を提出。(未訪問)〇核兵器禁止条約締約国会議参加10か国への書簡送付 〇「核兵器なき持続可能な未来を目指して」在京大使館説明会 〇NPT運用検討会議準備委員会での活動では、外務副大臣と面会し、核兵器禁止条約へのオブザーバー参加を要請。

次世代を担う人材育成として、「ナガサキ・ユース代表団」(Nagasaki Youth Delegation)が取り組まれています。2013年から核軍縮・不拡散問題に関する国際会議への参加とその事前事後の活動を通じ、次世代を担う長崎の若者が、最新の国際情勢を学ぶとともに、この分野で活躍する世界の人々と出会い、知識を行動に結びつける力を養うことを目ざされています。取り組みとして・各種教育活動、自主活動、勉強会・NPT再検討会議準備委員会開催に合わせた国連本部での活動(サイドイベントの開催、ロビー活動など)を実施しているとの事。

次世代を担う人材育成として、「ナガサキ・ユース代表団」(Nagasaki Youth Delegation)が取り組まれています。2013年から核軍縮・不拡散問題に関する国際会議への参加とその事前事後の活動を通じ、次世代を担う長崎の若者が、最新の国際情勢を学ぶとともに、この分野で活躍する世界の人々と出会い、知識を行動に結びつける力を養うことを目ざされています。取り組みとして・各種教育活動、自主活動、勉強会・NPT再検討会議準備委員会開催に合わせた国連本部での活動(サイドイベントの開催、ロビー活動など)を実施しているとの事。

また長崎原爆資料館では、長崎平和推進協会が主催する被爆体験講話や長崎市の「交流証言者」の方による語り部が行われています。体験談を直接聞き戦争の悲惨さと平和の尊さを感じる取り組みです。そこで、松本美都恵 さんから、被爆体験講話を伺いました。「自宅は爆心地から2.