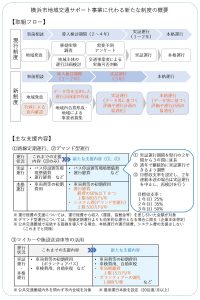

現状横浜市では市域の大部分で公共交通へのアクセスが確保されていますが、市内各地に駅やバス停から離れたエリアが存在しています。そこで、誰もが移動しやすい環境を整えていくため、地域公共交通を「増やす」取組として、「横浜市地域交通サポート事業」に代わる新たな制度を令和7年度に開始します。

新たな制度では、地域への意向確認や運行計画の提案等のプッシュ型支援をはじめ、アンケート調査の実施や関係者との調整支援等、地域等の取組に対する様々な支援を行うとともに、運行経費、車両導入等の環境整備費、その他地域公共交通の運行に必要となる経費の一部を補助をする事になります。

目指す姿として、 交通が不便と思われる公共交通圏域外(道路距離で駅から800メートル、バス停から300メートルを基準として道路勾配による影響を考慮した距離の圏内から外れる地域(非住宅系土地利用地域を除く))を中心に、地域公共交通の必要性を確認しながら取組を進めることで、市域全体で地域公共交通の充実を図ります。具体的には、面積が大きい圏域外から優先的に取組を進め、令和7年度からの4年間で公共交通圏域外の半減を目指します。

地域交通の確保は、市民の皆様の暮らしを支える極めて重要な施策です。横浜市会第1回定例会の予算代表質疑で「地域交通施策の推進」について取り上げています。以下は要旨です。

●これまで市内各地で、路線定期運行やデマンド型運行、送迎車の活用など、様々な実証実験を経て、この度、公的負担を含め、行政が積極的に支援を行う「新たな制度」が構築されたことを評価しております。また、令和7年度から4年間で交通空白地を半減するとの目標が掲げられている、極めてチャレンジングな市の一大プロジェクトであり、この取組を成し遂げるには、効果的に進める仕組みや工夫が必要であると思います。

【質問】交通空白地を解消する取組の効果的な進め方を、市長にお伺い致します。

《市長答弁》交通空白地のうち、面積や人口規模が大きい、あるいは施策効果が高いと考えられる地域から取組を進めます。また、行政がデータを活用して、地域の課題を把握し、運行計画の提案をプッシュ型で行うなど、検討期間の短縮を図っていきたいと思います。早期の運行開始をできる限り実現していきたいと思っています。さらに、収支率などの目標をあらかじめ設定し、検証と改善を行いながら、進めていくことがやはり漫然と、だらだらと行わないようにするためにも重要ですので、地域に適した交通の導入推進のためにデータを活用しながら、きちんと目標を設定して、地域と対話をしながら進めていきたいと考えています。

●地域交通の導入をプッシュ型という新たな方法で取り組んでいくためには、本市の体制をしっかりと構築し、地域住民や交通事業者をはじめとした様々な関係者と調整・協議を進めていくことが重要です。これまでも、都市整備局に体制を一本化するなど、機構改革を行ってきましたが、さらに体制を強化して施策の推進を図るべきと考えます。

【質問】地域交通施策の推進に向けた体制の考え方を、市長にお伺い致します。

《市長答弁》喫緊の課題である市内各地の交通空白地の解消に向け、スピード感をもって、地域にきめ細かく対応していくことが重要です。そのため、7年度から専門部署を設置します。それによって、着実に施策を推進する体制を作っていきます。あわせて、区役所の役割が非常に重要になるので、区役所、新たに設置する専門部署、そしてそれ以外の市庁舎全般の部署と縦割りにならないよう、連携を一層強化していきたいと思います。いずれにしても、この取組は、おっしゃるとおり、チャレンジングであると思います。しかしながら、横浜市として都市の地域交通の推進の在り方に先鞭をつけたいと考えております。チャレンジングだからこそ、そして今後高齢化社会が進展する中で、都市部で一層課題となるものだからこそ、きちんと取り組んでいきたいと思っています。