高度成長期以降の一億総中流と言われる時代では、貧困問題は影を静めて貧困問題は一掃されて過去のものなったと見なされてきました。

20世紀後半欧米諸国では、政策や学問の領域では「新たな貧困」が再発見されて、様々な観点からの議論やデータ蓄積の努力がなされていましたが、対照的に日本では「貧困」の存在を明るみにすることや、その実態を把握することを避ける方向への意識や仕組みが機能し続けたと後藤澄江日本福祉第教授は指摘します。(貧困の世代間連鎖を防ぐ方途 KOMEI6)

経済のグローバル競争の激化を背景に、日本でも21世紀に入って格差問題が表面化。

次に格差問題から貧困問題へと展開し、子どもの貧困問題が浮上。子どもの貧困に焦点を当てた国際比較データはユニセフやOECDからも公表。貧困の連鎖という概念が取り上げられるようになりました。

相対的な比較で、日本の子どもの貧困率は先進35ケ国中、悪い方から数えて9番目です。2012年の子どもの相対的貧困率は16.3%で過去最悪を更新。日本の子どもの6人に1人、中でもひとり親世帯で暮らす子どもの2人に1人が貧困状態であることが顕在化。

貧困の世代間連鎖を断ち切るための取組みとして、2013年「子どもの貧困対策の推進に関する法律」も成立。

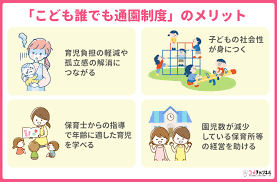

また、全ての子どもに高い幼児教育を担保する具体的方法として、近年多くの先進諸国が、幼児教育無償化を展開するようにもなっています。

スウェーデンやフランスでは、親の就労や子育て支援として全ての子どもを対象として施策展開。

アメリカでは、「ヘッドスタート」として低所得者の3~4歳の子どもを対象とした修学プログラムがあり、イギリスでは、「シュアスタート」として子どもの貧困と社会的排除の撲滅を目的とした施策があります。

子どもの貧困対策を国民の幅広い理解と協力で、国民運動として展開する気運も生まれています。

子どもと社会の未来に向けた、大切なテーマです。