昨日、自民党・公明党横浜市会議員団にて、市長に対して“小児医療費の助成対象年齢”を早期に18歳までに引き上げるように要望しました。横浜市では、全てのお子さまに安心して医療機関に受診していただけるよう、令和5年8月から、所得制限や、通院時にお支払いいただいている1回500円までの窓口負担をなくしていますが現在は中学3年生までとなっています。

公明党は子どもたちの健やかな成長のため、安心して医療を受けられる環境の整備を進めてきました。中でも、全ての市区町村が行っている子ども医療費助成では、近年、高校3年生までを対象とする自治体が増加しています。調査によると全市区町村の7割が実施し。政府は2024年度から、医療機関の窓口での支払いを無償化・減免する自治体への補助金を減らす措置を撤廃しています。これにより、一層の助成拡充が期待されてきました。

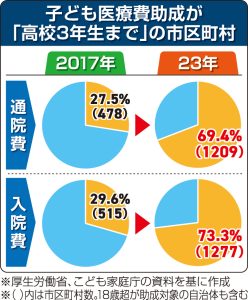

こども家庭庁によると、少なくとも18歳に達して最初の年度末まで医療費を助成する市区町村の割合は、23年4月1日現在で通院が約69%、入院が約73%となっています。子ども医療費助成は、少子化対策の観点などから公明党の地方議員が各議会で訴え、自治体独自の取り組みを推進してきました。一方、政府は、窓口での支払いを無償化または減免する「現物方式」を自治体が導入した場合、安易な受診により医療費が増えるとして、国民健康保険の国庫負担(補助金)を減らす「減額調整措置」を1984年から実施してきました。

この“ペナルティー(罰則)”が少子化対策に逆行しているとの地方からの声も踏まえ、公明党は2015年の参院本会議で山口那津男代表(当時)が見直しを提案。党内に小委員会を立ち上げるなど議論をリードした。厚生労働省も公明党の主張を受けて検討会を設けるなど見直しに着手し、未就学児までの助成については18年度から減額調整措置の対象外となりました。17年と比べると、通院・入院ともに18歳の年度末まで助成している市区町村は昨年までに2.5倍程度に広まっています。

同措置のさらなる見直しを巡って公明党は、22年11月に発表した「子育て応援トータルプラン」や23年統一地方選の重点政策にも「高校3年生までの無償化をめざして、子ども医療費助成の拡大を推進する」と掲げ、政府の対応を求めた。その結果、23年12月に策定された国の「こども未来戦略・加速化プラン」に、同措置の廃止が明記され、24年度からの廃止が決まりました。(資料:公明新聞24・5・6)

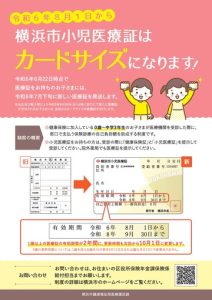

また、横浜市では令和6年8月の小児医療証の更新にあわせ、医療証の大きさを持ち歩きのしやすいカードサイズ(クレジットカードと同じ大きさ)に変更しています。さらに1歳以上の更新時期を毎年8月から隔年10月に変更しています。

子どもたちの健やかな成長のため、安心して生活できる環境の整備を更なる推進していきます。